09/11/2011

Slavoj Žižek à « Occupy Wall Street »

Allocution, traduite par mes soins car (grrr) je viens seulement de m'apercevoir que des traductions existaient déjà ailleurs, de l'intéressant philosophe « marxien » slovène (celui qui avait balancé à BHL atterré : « Vous semblez considérer que seul le libéralisme peut sauver la gauche ») à Zuccotti Park, rebaptisé Liberty Place, New York, le 9 octobre 2011.

« Ils disent que nous sommes tous des perdants, mais les véritables perdants sont là-bas, à Wall Street. Ils ont été renflouées par des milliards de notre argent.

Nous sommes appelés socialistes, mais ici, le socialisme c'est toujours pour les riches. Ils disent que nous ne respectons pas la propriété privée, mais dans le krach financier de 2008 il a été détruit davantage de propriété privée durement gagnée que si nous tous, ici, nous étions employés à la détruire nuit et jour pendant des semaines.

Ils vous disent que nous sommes des rêveurs. Les vrais rêveurs sont ceux qui pensent que les choses peuvent continuer indéfiniment telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas des rêveurs. Nous sommes l'éveil d'un rêve qui est en train de virer au cauchemar.

Nous ne sommes pas en train de détruire quoi que ce soit. Nous sommes seulement les témoins de la façon dont le système s'autodétruit.

Nous connaissons tous la scène classique des dessins animés. Le chat atteint un précipice, mais il continue à marcher, en ignorant le fait qu'il n'y a rien sous ses pieds. C'est seulement quand il regarde vers le bas et le remarque, qu'il tombe. C'est ce que nous faisons ici. Nous disons aux gars là-bas à Wall Street : "Hé, regardez en bas !"

À la mi-avril 2011, le gouvernement chinois a interdit à la télévision, dans les films et les romans, toute histoire contenant une réalité alternative ou un voyage dans le temps. C'est un bon signe pour la Chine. Ces gens continuent de rêver à des alternatives, donc [le régime est obligé de] leur interdire ces rêves.

Ici, nous n'avons pas besoin d'une interdiction, parce que le système régnant a opprimé jusqu'à notre aptitude à rêver. Regardez les films que nous voyons tout le temps. Il est facile d'imaginer la fin du monde. Un astéroïde détruisant toute vie et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas imaginer la fin du capitalisme.

Alors, que faisons-nous ici ?

Laissez-moi vous raconter une merveilleuse vieille blague de l'époque communiste. Un gars fut envoyé d'Allemagne de l'Est pour travailler en Sibérie. Il savait que son courrier serait lu par les censeurs, alors il dit à ses amis : "Nous allons établir un code. Si une lettre que vous recevez de moi est écrite à l'encre bleue, ce que je dis est vrai. Si elle est écrite à l'encre rouge, c'est faux". Un mois après, ses amis reçoivent la première lettre. Tout est en bleu. Elle dit, cette lettre : "Tout est merveilleux ici. Les magasins sont remplis de bonne nourriture. Les cinémas montrent des bons films de l'Ouest. Les appartements sont grands et luxueux. La seule chose que vous ne pouvez pas acheter, c'est de l'encre rouge".

Voilà comment nous vivons. Nous avons toutes les libertés que nous voulons. Mais ce qui nous manque, c'est l'encre rouge : le langage pour exprimer notre non-liberté. La façon dont on nous apprend à parler de la liberté - guerre à la terreur et ainsi de suite - falsifie la liberté. Et c'est ce que vous faites ici. Vous nous donnez à tous de l'encre rouge.

Il y a un danger. Ne tombez pas amoureux de vous-mêmes. Nous passons un bon moment ici. Mais souvenez-vous, les carnavals ne coûtent pas cher. Ce qui importe, c'est le lendemain, quand nous aurons à revenir à une vie normale. Y aura-t-il des changements, alors ? Je ne veux pas que vous vous rappeliez ces jours-ci, vous savez, comme : "Oh, nous étions jeunes et c'était magnifique".

Rappelez-vous que notre message de base est : "Nous sommes autorisés à réfléchir à des alternatives". Si le tabou est brisé, nous [savons que nous] ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles. Mais il y a un long chemin à parcourir. Il y a des questions vraiment difficiles qui nous font face. Nous savons ce que nous ne voulons pas. Mais que voulons-nous ? Quelle organisation sociale peut remplacer le capitalisme ? Quel type de nouveaux dirigeants voulons-nous ?

Rappelez-vous. Le problème n'est pas la corruption ou la cupidité. Le problème est le système. Il vous oblige à être corrompus. Ne vous méfiez pas seulement des ennemis, mais aussi des faux amis qui travaillent déjà à diluer ce processus. De la même manière que vous obtenez du café sans caféine, de la bière sans alcool et de la crème glacée sans matière grasse, ils vont essayer de faire de cela une inoffensive protestation morale. Une protestation décaféinée.

Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que nous en avons eu assez d'un monde où recycler les canettes de Coca, donner deux dollars par charité ou acheter un cappuccino chez Starbucks dont 1% va aux enfants affamés du tiers-monde suffit à nous faire nous sentir bien.

Après l'externalisation du travail et de la torture, après l'externalisation, maintenant, de notre vie amoureuse par les agences matrimoniales, nous pouvons voir que depuis longtemps, nous permettons que notre engagement politique soit également externalisé. Nous voulons qu'il revienne.

Nous ne sommes pas communistes, si le communisme désigne un système qui s'est effondré en 1990. Rappelez-vous qu'aujourd'hui ces communistes sont les plus efficaces, les plus impitoyables des capitalistes. En Chine aujourd'hui, nous avons un capitalisme qui est même encore plus dynamique que votre capitalisme américain, mais qui n'a pas besoin de la démocratie. Ce qui signifie que lorsque vous critiquez le capitalisme, ne cédez pas au chantage qui veut que vous seriez contre la démocratie. Le mariage entre démocratie et capitalisme est terminé.

Le changement est possible. Qu'est-ce que nous percevons aujourd'hui comme possible ? Il suffit de suivre les médias.

D'un côté, en matière de technologie et de sexualité, tout semble être possible. Vous pouvez aller sur la lune, vous pouvez devenir immortel par la biogénétique, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec des animaux ou n'importe quoi.

Mais regardez le domaine de la société et de l'économie. Là, presque tout est considéré comme impossible. Vous voulez augmenter un petit peu les impôts pour les riches ? Ils vous disent que c'est impossible, nous perdrions la compétitivité. Vous voulez plus d'argent pour les soins de santé ? Ils vous disent : "Impossible, cela signifie un Etat totalitaire".

Il y a quelque chose qui ne va pas dans un monde où on vous promet l'immortalité, mais où vous ne pouvez pas dépenser un peu plus pour la santé.

Peut-être devons-nous fixer nos priorités ici. Nous ne voulons pas d'un plus haut niveau de vie. Nous voulons un meilleur niveau de vie. Le seul sens dans lequel nous sommes communistes, c'est que nous nous soucions de ce qui nous est commun. Commun dans la nature. Commun dans ce qui est privatisé par la propriété intellectuelle. Commun dans la biogénétique. Pour cela, et uniquement pour cela, nous devrions nous battre.

Le communisme a totalement échoué, mais les problèmes posés par ce qui nous est commun persistent.

Ils vous disent que nous ne sommes pas des Américains, ici. Mais les fondamentalistes conservateurs qui prétendent qu'ils sont vraiment américains doivent se rappeler quelque chose : qu'est-ce que le christianisme ? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une communauté égalitaire des croyants qui sont liés par l'amour mutuel, lequel ne dépend que de leur propre liberté et de leur responsabilité. En ce sens, le Saint-Esprit est ici, maintenant. Et là-bas à Wall Street, il y a des païens qui adorent des idoles blasphématoires.

Ainsi, tout ce dont nous avons besoin est la patience.

La seule chose que je crains, c'est que nous rentrions simplement un jour à la maison et qu'alors nous nous réunissions une fois par an, buvant de la bière, et nous souvenions nostalgiquement : "Quel bon moment nous avons passé ici". Promettez-vous que ce ne sera pas le cas . Nous savons que souvent les gens désirent quelque chose, mais ne le veulent pas vraiment. N'ayez pas peur de vouloir vraiment ce que vous désirez.

Merci beaucoup. »

Et à titre purement documentaire, les vidéos correspondantes en VO (difficilement supportables, l'auditoire proche relayant après chaque phrase les paroles de Žižek démuni de micro, pour que tout le monde puisse l'entendre) :

01:45 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Politique, Psychologie, Société | Lien permanent | Tags : slavoj Žižek, occupy wall street, etats-unis, bhl, socialisme, communisme, bien commun, riches, propriété privée, krach, 2008, finance, chine, rêves, liberté, corruption cupidité, système, capitalisme, usa, impôts, santé, niveau de vie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

03/11/2011

Grèce : prendre un peu de recul...

Le directeur du LEAP se serait ridiculisé en louant les qualités du énième dernier plan de sauvetage européen de la Grèce et en pariant sur son succès, juste avant l'annonce par Papandréou d'un référendum sur la question et ses effets dévastateurs sur les cours de la Bourse.

On peut ne pas partager l'européisme de Franck Biancheri et de ses amis, bien qu'ils se réclament d'une vision plus démocratique de ce constructivisme, que ne le font les eurocrates de Bruxelles.

Mais je persiste à penser que, si on s’extrait une minute de l’actualité immédiate (les réactions à courte vue des marchés, le tintamarre médiatique sensationnaliste), Biancheri et le LEAP ont toujours assez largement raison.

Attention, je ne prends pas parti pour l’UE actuelle, ni pour sa politique, reflet néanmoins, ne l’oublions pas, des politiques nationales de ses Etats membres. J’essaie juste de deviner l’évolution globable de la situation.

Quelle que soit l’issue du référendum grec (si référendum il y a), la zone euro a fait la preuve, à l’initiative de l’Allemagne et malgré tous les lamentables cafouillages propres à la calamiteuse architecture politique européiste :

- de sa capacité (certes relative, mais tout de même) à faire payer les banques (au point qu’on peut se demander si Papandréou, outre son problème de légitimité politique interne à la Grèce, n’est pas en mission – il est demi-américain de naissance et a fait ses études aux Etats-Unis – pour la finance américaine) ;

- de son refus d’emboîter le pas aux délirants QE américains de Bernanke and Co. ;

- de sa volonté politique de conserver l’euro et d’en faire une monnaie de réserve susceptible de prendre le relais du dollar ;

- désormais, de laisser la Grèce suivre sa route (a priori, encore moins drôle sans l’euro qu’avec, mais c’est une opinion personnelle, je ne connais pas l’avenir), marquant ainsi non seulement une certaine lucidité quant à l’importance réelle (faible : 2,65 % du PIB de la zone euro) de ce pays au sein de l’Union monétaire, mais surtout, contrairement à ce qu’on peut lire ici et là, une volonté moins « totalitaire » que prévu.

A ce sujet, il est quand même assez amusant de voir Dupont-Aignan reprocher à la zone euro (en fait, au couple Sarkozy-Merkel, traités d’ « apprentis dictateurs ») de faire du chantage à la Grèce pour qu’elle renonce à son référendum ou fasse en sorte que le vote soit favorable à l’euro.

Qu’est-ce que les défenseurs à tous crins de la souveraineté et de la dignité des Grecs face aux banques entendent par ce « chantage » ?

Simplement, le fait qu’en cas de « non » à un éventuel référendum, eh bien, le dernier plan de sauvetage conclu avec l’accord des dirigeants grecs, ne serait pas appliqué. Fin des aides financières à la Grèce. Quoi de plus normal, puisque la Grèce n’en veut plus ?

Eh bien non. Les mêmes Français soucieux de leurs « petits sous », tellement en défaveur de toutes les aides à la Grèce tout en déplorant, la main sur le coeur, la situation du peuple grec (- « Oh, t’as vu le pauvre mendiant ? » – « Ah oui, c’est triste, mais faut surtout pas lui donner d’argent »…), viennent maintenant dire qu’il serait dégueulasse de faire ce qu’ils souhaitent, c’est-à-dire d’arrêter de donner (pardon, de prêter) à la Grèce ! C’est grotesque.

Il n’y a pas de « chantage ». Pourquoi les contribuables de la zone euro devraient-ils aider la Grèce malgré le revirement des dirigeants grecs sur le plan de sauvetage, aussi imparfait soit-il ?

Je veux bien que le peuple grec soit victime de la corruption de ses élites depuis des lustres, victime aussi de l’aide intéressée apportée à ses dirigeants par certaines grandes banques, que le prêt à intérêt c’est du vol, etc.

Mais tout de même, à un moment donné, il faut arrêter les mouchoirs et regarder la réalité en face.

La Grèce est un pays « souverain », comme certains aiment à le dire de la Slovaquie ; pays souverain, qui vit au-dessus de ses moyens depuis des lustres en truquant sa comptabilité publique, où la corruption est quasi-généralisée, où aucun effort de rationalisation fiscale n’a jamais été fait et qui a largement profité de son entrée dans la zone euro pour redoubler d’emprunts.

Et on voudrait nous faire croire que les Grecs sont tous des victimes, que ce sont les Français et les Allemands, riches prêteurs via leurs banquiers privés, les salauds ?

Le petit peuple grec est à plaindre. Le reste des Grecs, tout ceux qui ont bien profité du système, non. Que les élites grecques s’expliquent avec leurs électeurs et clients, cela ne nous regarderait que si nous adoptions le détestable « devoir d’ingérence » cher à Kouchner et BHL.

Personnellement, si Papandréou et l’ensemble des politiciens grecs étaient, dans les prochains mois, lynchés par une foule de nouveaux pauvres et pendus aux réverbères d’Athènes, je ne lèverais même pas un sourcil.

Mais qu’on ne vienne pas me dire qu’aider la Grèce contre la volonté de ses dirigeants, voire contre celle de son peuple (puisqu’il paraît que le référendum verrait un « non » massif au plan de sauvetage européen – j’en suis beaucoup moins sûr que les médias et la droâte nationale, tous d’accord avec les altermondialistes pour le coup, mais enfin…) ; qu’on ne vienne pas me dire, donc, qu’aider la Grèce si elle le refuse, ce serait justifiable d’une façon quelconque.

Ah au fait, une question à tous les grands savants furieusement en faveur d’une sortie de l’euro de la part de la Grèce : à qui ce pays ruiné va-t-il bien pouvoir emprunter pour continuer de financer son train de vie largement au-dessus de ses moyens ?

Admettons même que le gouvernement tombe et que, miracle, un autre plus intègre lui succède (on peut toujours rêver).

Admettons, suprême audace onirique, que ce gouvernement intègre décide de répudier la dette publique grecque, de faire défaut, de repartir de zéro.

Bon. Moi, je suis pour, hein. Jamais aimé les banquiers. Rien à foutre des épargnants qui seraient lésés par le défaut grec.

Seulement, le problème, pour la Grèce, c’est que, si elle pourra repartir (je suis d’accord avec Patrick Reymond qui donne l’exemple de l’Islande : quand on a fait faillite une bonne fois, on vous reprête, après ; sauf que l’Islande a des ressources naturelles et industrielles, et une réputation de travail, toutes choses qui ne sont pas si évidente du côté d’Athènes), il faudra quand même qu’elle encaisse un appauvrissement carabiné.

Que produit la Grèce ? Qu’a-t-elle à manger, à vendre, à exporter ? Sa marine marchande, à l’heure de la démondialisation ?

A force de ne voir que la finance, on en oublie l’essentiel, l’économie réelle.

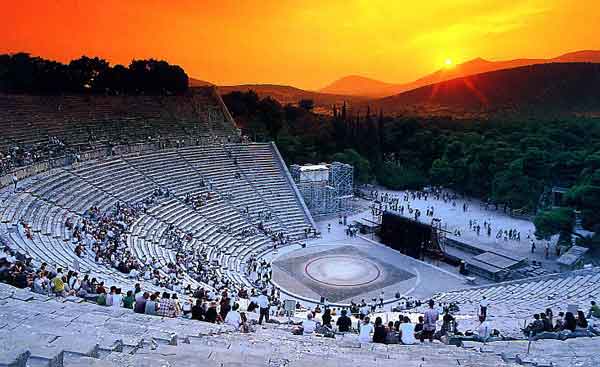

La vraie question, c’est : comment les Grecs vont-ils encaisser une décroissance pour le moins gratinée, bien pire encore que celle contre laquelle ils manifestent déjà ? En développant le tourisme ? Si les touristes sont « accueillis » par le spectacle des Black blocks et de leurs barres de fer, le chiffre d’affaires risque d’être limité.

Les Grecs ont le choix : être prolongés de quelques années maximum par la zone euro et faire défaut avec tout le monde (ce qui est quand même plus convivial, plus festif : j’imagine les evzones dansant le sirtaki devant la fontaine Saint Michel en balançant des liasses d’euros sans valeur, applaudis par des ex-touristes allemands subitement néo-pauvres, coincés à Paris sans même un ticket de métro) ou plonger seuls, tout de suite, peut-être dans la révolution mais, avec certitude, dans la misère.

Sans parler du FMI et autres vautours et donc, d’une autre « tutelle » que celle de la zone euro, car qui voudra des obligations d’Etat grecques avec le taux record desquelles on nous bombarde quotidiennement ? Qui d’autre que le FMI voudra prêter à la Grèce ?

Alors, je pense… que malgré tout, la Grèce va rester dans l’euro.

Nous verrons bien.

Probablement, le LEAP s'illusionne sur la pérennité économique et financière de l'Europe actuelle. Il faut espérer, d'ailleurs, qu'il s'illusionne, parce que dans le cas contraire nous aurons, à terme, troqué la domination de l'hyperclasse anglo-saxonne, désormais vouée à l'affaiblissement voire à l'implosion, contre celle, exclusive, de l'hyperclasse ouest-européenne continentale.

Mais cela n'enlève rien, à mes yeux, à la pertinence de ses analyses par ailleurs.

13:10 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Géopolitique, Propagande, Psychologie | Lien permanent | Tags : grèce, papandréou, référendum, dette, plan de sauvetage, zone euro, ue, leap, franck biancheri | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

23/10/2011

Fier d'être français

20:15 Écrit par Boreas dans Culture, Identité, Psychologie | Lien permanent | Tags : rugby, coupe du monde, finale, nouvelle zélande, france, all blacks, combat, fierté, honneur, valeurs, solidarité, collectif, équipe, jeu, fraternité | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

22/10/2011

« De la corruption considérée comme un des beaux-arts »

« Le Pont sur L'Atlantique, renforçant les relations particulières » (entre les USA et la G-B)

« Quoi que nous imaginerons, ils feront toujours plus et mieux, c’est-à-dire toujours pire. La démission du ministre britannique de la défense Liam Fox, à cause d’une affaire d’amitié particulière avec son conseiller Adam Werritty et ses prolongements de corruption plutôt courants que particuliers, affectant tous les domaines possibles, met en lumière la prodigieuse pourriture transatlantique. Tout s’organise autour d’une association de lobbying présentée comme caritative dans son centre Atlantic Bridge, mise en place (dans ce cas, par Fox) pour une corruption à caractères transatlantique, mais multinationale, multiconfessionnelle (pourquoi pas ?) et multi professionnelle. On y trouve bien entendu les Tories britannique (Fox n’est pas le seul ministre à figurer dans Atlantic Bridge), les neocons US, les bailleurs de fonds de Tea Party, l’industrie d’armement, les entreprises de relations publiques et de lobbying, Israël, ses “services” et son Lobby, et quelques satellites annexés (telle ou telle firme d’armement, tel ou tel intermédiaire, au Pakistan, au Sri Lanka et ainsi de suite). Il y a aussi des donations venues des industries pharmaceutiques, du tabac, des pétroliers et de “l’industrie du jeu” liée à Cosa Nostra, le crime organisé US (dans d’autres pays moins policés et plus mal vus, on dit : “mafia”). La structure de corruption est, en perspective, prodigieuse d’importance et de ramification, et elle a été établie, sous le patronage de l’indestructible quoique fort avancée Lady Thatcher, essentiellement durant les années Bush. (...)

L’“anglosphère”, ou entité anglo-saxonne, a poussé les activités de corruption au-delà de tout ce qu’on pouvait imaginer, installant la postmodernité dans le pur domaine de la transformation de toutes les activités en sources de profit et d’influence pour le profit, offrant sa substance même au pourrissement direct. Il ne s’agit même plus vraiment d’une organisation de pression politique pour un peu plus américaniser le Royaume-Uni, pour des intérêts politiques nationaux. Il s’agit bien de liens de parti à parti (les Tories et les républicains) comme l’on dit de gang à gang, avec une impressionnante participation du big business, pour les questions essentiellement de business, – l’agenda politique étant soumis à l’impératif de business. (...)

Comme les directions politiques elles-mêmes, la corruption ne s’intéresse plus prioritairement à la politique et à l’idéologie, mais à l’activité de corruption d'une façon générale et pluraliste, – “considérée comme un des beaux-arts”, si l'on veut. Il s’agit du pas ultime vers la subversion et même vers l’inversion entraînant la dissolution du Système. Cette orientation induit, en effet, que le Système est en train de perdre, si ce n’est déjà complètement perdu, tous ses impératifs structurels en matière de politique et d’idéologie. Il se trouve sur la dernière marche du pourrissement de la décadence, lorsque cette dernière marche, en bois pourri, cède sous le poids et s’effondre comme une symbolique de la Chute. Il n’y a plus de complots, plus de manipulations, plus de machinations type-Murdoch avec tout de même un sens politique, il n’y a plus que la course effrénée dans la corruption, avec un personnel politico-machin-chose qui a perdu la moindre capacité de réflexion de combat sur un terme constructif, pour la cause qu’il défend prétendument. (...) »

18:37 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Géopolitique, Politique, Psychologie, Société | Lien permanent | Tags : philippe grasset, corruption, usa, neocons, tea party, israël, mafia, thatcher, atlantic bridge, anglosphère, lobby, lobbying, anglo-saxons, royaume-uni, etats-unis, pourrissement, décadence | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

20/10/2011

« Les 99% aboient, et le 1% passe »

« On critique la faillite de Dexia, qui venait de passer un "stress test". Mais on oublie que son bilan s’est détérioré avec les attaques spéculatives.

C’est une année où nous avons tout vu : une vague d’indignation mondiale des classes moyennes, qui prennent conscience de la redistribution des richesses du contribuable moyen vers l’élite financière. Et ils ne sont pas seuls : les plus grandes fortunes des Etats-Unis s’indignent à leur tour. Le père de l’Américain le plus riche, Bill Gates, et le fils du deuxième Américain le plus riche, Warren Buffett, se sont tous deux élevés contre les inégalités sociales et les taux d’imposition trop bas des plus riches.

Indignation vs. lobbying

Un autre membre du 1% le plus aisé, Bill Gross, numéro un de la gestion obligataire, a "tweeté" il y a quelques jours : "Une guerre des classes menée par les 99% les plus pauvres contre le 1% le plus riche ? Evidemment, ils nous tirent dessus après que nous leur avons tiré dessus pendant trente ans". Propos qui rappellent ceux tenus par Warren Buffett en 2006 : "Il y a une guerre des classes, c’est vrai, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui fait la guerre". Même le célèbre raider Asher Edelman, qui a inspiré le rôle de Gordon Gekko dans le film "Wall Street" de 1987, soutient les manifestations et déclare : "La cupidité des banques est la cause de cette terrible situation économique". On croit rêver. Enfin, le chef des investissements du puissant fonds de pension CalPERS, vient de mettre sa pierre à l’édifice de l’indignation: "Je comprends pourquoi les gens protestent : Wall Street est un jeu truqué". Et si le parlementaire texan Ron Paul a depuis longtemps déclaré que le système est truqué en faveur des riches et contre les pauvres, il est désormais admis que, lorsqu’il s’agit de sauver le secteur bancaire, l’Etat se mue en planificateur socialiste, et lorsqu’il s’agit de sauver le petit peuple, l’Etat n’a plus un sou et le système devient ultra-libéral. Tout le monde est donc d’accord sur le diagnostic. C’est déjà une première. Mais ce sera insuffisant. L’indignation des plus riches contre les inégalités, fort touchante, ne se traduit pas en action politique. En revanche, l’indignation des plus riches contre la réglementation du secteur financier et la hausse des taux d’imposition se traduit, elle, en action politique. Les lobbies financiers ont dépensé, après 2008, quelque 600 millions de dollars pour influencer des membres du Congrès et mettre des entraves à la réglementation financière. Certes, il convient de rappeler, comme l’a fait le gérant de hedge funds John Paulson face aux indignés contre Wall Street, que 41% des recettes fiscales de l’Etat de New York proviennent du 1% le plus riche de cet Etat. Mais il faut aussi rappeler que les gérants de fonds spéculatifs paient, aux Etats-Unis, seulement 12% d’impôts (pour ceux qui n’échappent pas carrément à toute imposition en s’implantant offshore) et que les Américains les plus riches restent les champions de l’évasion fiscale : le montant des avoirs non déclarés au fisc des Etats-Unis s’élève à au moins 1600 milliards de dollars, soit plus du double de l’évasion allemande.

L'information, l’arme ultime

Pendant que les masses s’indignent dans les rues, les plus nantis s’indignent dans les allées des parlements, armés de leur imparable chéquier. Ou alors, armés de leur force de frappe spéculative, ils mènent à la faillite, sur les marchés, les rivaux qui pourraient leur faire de l’ombre : il en va ainsi de la guerre spéculative et financière menée contre l’euro, les Etats de la zone et à présent ses banques. On critique la banque Dexia, qui avait passé le "stress test" européen en juillet, pour faire faillite deux mois plus tard. Mais a-t-on regardé ce qui s’est passé, entre deux, sur les marchés ? Son action a perdu 75%. Le cours de ses obligations s’est effondré sous le poids des paris baissiers, qui ont fait exploser le risque de défaut du titre, dégradant encore et par là-même le bilan de la banque franco-belge. Les titres de toutes les banques européennes ont subi, en septembre, une véritable razzia sur le marché spéculatif des dérivés (CDS). Reste qu’en face de cette force de frappe financière, s’érigent des citoyens mieux informés, l’information étant la première arme de la démocratie. Du printemps arabe à l’automne financier, on assiste à une seule grande révolte contre le fossé grandissant qui sépare la haute finance et les masses. Les journalistes financiers se retrouvent dans la position de reporters de guerre. Et comme dans toute guerre, le plus dur et le plus essentiel, c’est de séparer l’info de l’intox. »

11:07 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Propagande, Psychologie, Société | Lien permanent | Tags : myret zaki, 99%, 1%, dexia, indignés, bill gates, warren buffett, bill gross, guerre des classes, asher edelman, ron paul, riches, pauvres, inégalités, john paulson, hedge funds, marchés, spéculation, information, intox | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

19/10/2011

Plainte contre Jack Lang pour viol sur une fillette de 4 ans

18/10/2011

Fleur d'Ecosse, contre l'ennemi anglais

Le 17 mars 1990, une fière équipe d'Ecosse de rugby à quinze remportait le Tournoi des Cinq Nations et, par la même occasion, le grand chelem, en battant (13 à 7) les arrogants Anglais qui, comme à la bataille de Bannockburn les 23 et 24 juin 1314, étaient venus persuadés de leur supériorité.

Ce 17 mars 1990, à Edimbourg, tout un stade chanta le Flower of Scotland, référence explicite à cette victoire historique. Ce chant est officieusement devenu l'hymne national écossais, après des générations d'humiliants God save the king (ou the queen).

Il n'a toujours pas accédé au statut d'hymne officiel, mais quelque chose me dit que cela pourrait bientôt changer... A bas l'Angleterre coloniale ! End London rule !

O Flower of Scotland

When will we see

Your like again,

That fought and died for

Your wee bit hill and glen,

And stood against him, (England!)

Proud Edward's Army

And sent him homeward

Tae think again.

The hills are bare now

And autumn leaves lie thick and still

O'er land that is lost now,

Which those so dearly held,

That stood against him

Proud Edward's Army

And sent him homeward

Tae think again.

Those days are past now

And in the past they must remain

But we can still rise now,

And be the Nation again

That stood against him (England!)

Proud Edward's army

And sent him homeward

Tae think again.

O Flower of Scotland

When will we see

Your like again,

That fought and died for

Your wee bit hill and glen,

And stood against him,

Proud Edward's Army

And sent him homeward

Tae think again.

Ô Fleur d'Écosse

Quand reverrons-nous

Les hommes dignes

Qui se sont battus et sont morts pour

Tes minuscules collines et vallées,

Et se sont dressés contre lui,

Le fier Edouard et son armée

Et l'ont renvoyé chez lui

Pour qu'il y réfléchisse à deux fois.

Les collines sont désertes à présent

Et les feuilles d'automne épaisses et silencieuses

Recouvrent notre pays qui est désormais perdu,

Si chèrement défendu par ces hommes,

Ceux qui se sont dressés contre lui

L'armée du fier Edouard

Et l'ont renvoyé chez lui

Pour qu'il y réfléchisse à deux fois.

Désormais, ces temps sont du passé

Et dans le passé ils doivent demeurer

Mais nous pouvons encore nous lever

Et redevenir la Nation

Qui s'est dressée contre lui,

L'armée du fier Edouard

Et l'ont renvoyé chez lui

Pour qu'il y réfléchisse à deux fois.

Ô Fleur d'Écosse

Quand reverrons-nous

Les hommes dignes

Qui se sont battus et sont morts pour

Tes minuscules collines et vallées

Et se sont dressés contre lui,

Le fier Edouard et son armée

Et l'ont renvoyé chez lui

Pour qu'il y réfléchisse à deux fois.

01:13 Écrit par Boreas dans Culture, Histoire, Identité, Musique, Poésie, Psychologie | Lien permanent | Tags : ecosse, bannockburn, 1314, rugby, tournoi des cinq nations, 1990, angleterre, flower of scotland, hymne, indépendance | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

15/10/2011

« Occupy Wall Street » vu par Russia Today

Il me paraît difficile d'assimiler simplement « Occupy Wall Street » aux Indignés européens, comme de croire aux différentes tentatives de discréditer ce mouvement, soit en le traitant de gauchiste, alors qu'il est manifestement multiforme, soit encore en l'assimilant à George Soros ou à d'autres oligarques, comme Al Gore, auxquels il est aisé de déclarer leur « compréhension » et leur « sympathie », sachant que ce pseudo-soutien risque surtout de semer la confusion, tant en humanisant les requins de la finance aux yeux des naïfs qu'en faisant douter les sympathisants potentiels de la sincérité de la contestation.

Difficile de croire à tout cela, oui ; surtout quand je vois que ce sont les néo-cons « européens » qui diffusent cette propagande, notamment en France.

Je signale aussi la très intéressante série d'articles de Philippe Grasset sur le sujet :

- Les USA s’ouvrent au monde – pour la Chute ? - samedi 15 octobre 2011

- Comment Tea Party soutient Occupy Wall Street ? - samedi 15 octobre 2011

- Citigroup veut-il devenir la banque d’Occupy Wall Street ? - vendredi 14 octobre 2011

- Occupy Wall Street plus populaire que BHO - vendredi 14 octobre 2011

- Métastases et institutionnalisation : october2011 occupe Washington, D.C. - jeudi 13 octobre 2011

- “La chose la plus importante du monde” ? - jeudi 13 octobre 2011

- A propos d’Occupy Wall Street et d’“horizontalité vertueuse” - mercredi 12 octobre 2011

- Poursuite de l’interrogation de l’“énigme” - mardi 11 octobre 2011

- OWS et autour, “une énigme entourée de mystères” - lundi 10 octobre 2011

- Notes sur les complots de Wall Street - lundi 10 octobre 2011

- On se rallie en masse à Occupy Wall Street - vendredi 07 octobre 2011

- Ils sont “les 99%” - jeudi 06 octobre 2011

- Bernanke-le-fataliste va-t-il protester contre Wall Street ? - jeudi 06 octobre 2011

- Hé, OWS, what about Ron Paul ? - mercredi 05 octobre 2011

- Collision spatio-temporelle - mardi 04 octobre 2011

- Occupy Wall Street et les Marines - mardi 04 octobre 2011

- L’“automne américain” souffle sur Wall Street - mercredi 03 octobre 2011

- Occupy Wall Street, pourquoi faire ? - vendredi 30 septembre 2011

- “Occuper Wall Street” ou “occuper les USA” ? - mardi 27 septembre 2011

- Le front de Wall Street - mercredi 21 septembre 2011

- “Jour de rage” à Wall Street - jeudi 15 septembre 2011

02:42 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Propagande, Psychologie, Société | Lien permanent | Tags : occupy wall street, etats-unis, banques, finance, contestation, usa, médias, inégalités, george soros, al gore, gauchistes, néo-cons, philippe grasset | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

26/09/2011

Sortir de la crise par la guerre mondiale ?

Dans le contexte général d'anxiété sur fond de crise économique et politique, comme de terrorisme et d'interventionnisme militaire occidental dans le monde arabo-musulman ; anxiété, entretenue actuellement par les médias (la traduction est là), par Hollywood, par les débilo-complotistes et même par des sites de qualité ; il est intéressant de voir que Philippe Grasset, homme mesuré et bien informé s'il en est, ne croit pas à la nouvelle guerre mondiale que ces modernes augures nous présentent comme le dernier recours des sphères de pouvoir :

« D’une façon paradoxale, ou qu’on jugera plutôt provocatrice c’est selon, on observera que cette option de la guerre est extrêmement “optimiste” sinon “utopique”. Elle l’est parce qu’elle s’appuie sur la proposition qu’il y a “un après”, – après la crise, puisque la guerre serait l’option qui dénouerait la crise, par le fer et par le feu, par ce que des esprits appuyés sur une raison subvertie jugeraient être comme une sorte de “Jugement de Dieu”. Notre conviction est au contraire qu’avec la crise, “il n’y a plus d’après” concevable et contrôlable par nos moyens et nos intentions. (La fameuse chanson, peut-être prémonitoire, qu’“A Saint Germain-des-Prés, il n’y a plus d’après”.) Pour le cas de l’“option de la Grande Guerre”, des indications très précises montrent que nous approchons du degré de l’impossibilité industrielle et économique de cette Grande Guerre, aux moyens nécessairement considérables et au champ nécessairement mondial (projection de forces) (...)

Les conditions de la guerre telles que les envisagent les USA ont profondément changé, d’une part durant la Guerre froide lorsque la perspective d’un échange nucléaire impliquait une guerre nécessairement courte, ne nécessitant aucune réserve, d’autre part durant la période depuis la fin de la Guerre froide où les guerres n’ont nécessité, – du point de vue du matériel et de la philosophie d’emploi, – aucun effort nouveau des USA, et surtout pas la nécessité de constituer des réserves. Le résultat est que la base industrielle quantitative de production de guerre des USA est extrêmement faible, voire dérisoire par rapport à ce qui fut constitué durant la Deuxième Guerre mondiale ; sa reconstitution demanderait un effort industriel, technologique et financier qu’il est tout simplement impensable d’envisager aujourd’hui, d’autant qu’il s’agirait d’une base industrielle extrêmement sophistiquée, donc coûteuse et très longue à constituer, – si, même, les USA sont encore capables de la réaliser, hypothèse hautement incertaine. (...)

Dans ce contexte d’impasse complète, il faut ajouter le facteur aggravant du temps. Toute idée de reconstitution d’une base industrielle acceptable de mobilisation, outre la capacité de la réaliser, est quelque chose qui se compterait en années, en très, très longues années. Cela vaut pour les USA comme pour les autres, car cela constitue une nouvelle et implacable réalité de la situation militaire (et militaro-budgétaire). Cette idée n’est pas complètement nouvelle puisque, il y a quelques années, en 2007, une étude avait été faite sur l’hypothèse de l’attaque terrestre de l’Iran par les USA (conflit très limité, rien de la Grande Guerre envisagée). Il avait été conclu qu’un peu plus d’un million d’hommes serait nécessaire et que la seule préparation et mobilisation de cette force prendrait entre deux et trois ans. (...)

Le cas US est évidemment le cas en pointe. Les autres puissances impliquées dans un scénario hypothétique de grand conflit connaissent de meilleures conditions d’une éventuelle mobilisation nécessaire, mais elles ont de très sévères limitations d'un autre type. (Ces puissances sont essentiellement la Russie et la Chine, mais certainement pas l'Allemagne (...), qui est un pays qui n'a plus aucune infrastructure d'armement pouvant lui permettre d'envisager quelque confit que ce soit, et n'étant plus du tout au niveau technologique adéquat, sans parler du soutien populaire.) D’une façon générale, leurs structures de force ne sont nullement orientées vers la projection de forces nécessaires à un grand conflit mais vers le contrôle de la sécurité de leurs zones régionales ; un changement radical, si même il était voulu, demanderait également un temps extrêmement long (bien au-delà de la décennie), sans nulle garantie de succès car les caractéristiques des matériels et l’infrastructure nécessaire, de très haute technologie, pour ce type de forces, pousseraient sans doute vers une situation de blocage “à l’américaine”. La situation porte donc sur un paradoxe qui contrecarre complètement le scénario envisagé : la seule puissance (les USA) qui peut porter une guerre à longue distance, – la Grande Guerre envisagée, – est en train de sombrer très rapidement dans l’impasse et l’impuissance, tandis que les autres sont dans une posture défensive. (...)

si l’on tient à conserver l’option d’une Grande Guerre, le seul moyen restant est, très simplement et radicalement, celui d’un échange nucléaire, où les moyens restent disponibles. Ce cas nous paraît très aléatoire, et dépendre essentiellement d’une instabilité psychologique poussée à son extrême. Mais ce cas, justement, peut paradoxalement bénéficier de la situation de blocage “de civilisation” décrite ci-dessus ; ce blocage est évidemment entretenu également par une paralysie et une pesanteur bureaucratiques extraordinaires, surtout dans les appareils militaires, et cette paralysie et cette pesanteur joueraient probablement contre l’option d’une guerre nucléaire, vu la prudence des bureaucraties ».

Je vous recommande vivement la lecture de l'article complet, ici.

16:56 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Géopolitique, Politique, Psychologie, Stratégie | Lien permanent | Tags : philippe grasset, médias, usa, guerre mondiale, etats-unis, iran, industrie, puissance, force, militaire, bureaucratie, russie, chine, allemagne, nucléaire, défensive | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

20/09/2011

Myret Zaki : « Le coup de grâce viendra des États-Unis »

Encore un entretien avec cette épatante journaliste économique suisse (je sais, je sais, d'origine égyptienne ; mais là, franchement, on s'en fout), que je découvre, cette fois, avec presque un mois de retard :

----------------------

Pour la journaliste genevoise, l’effondrement du système financier américain achèvera les économies occidentales. Un krach dont l’Europe sortira renforcée. Etranglée par le franc fort, la Suisse n’aura d’autre choix que rallier l’UE.

Christian Rappaz : « L’Occident est-il en faillite ? » Un titre racoleur ou reflet de la réalité ?

Myret Zaki : Tous les pays du G7 affichent un taux d’endettement équivalent ou supérieur à 100 % de leur PIB, se révèlent incapables de rembourser leurs dettes et de payer les retraites à leur population. Faillite est donc bien le terme approprié.

Va-t-on assister à une cascade de défauts de paiements des Etats, y compris des Etats-Unis ?

Nous allons assister à la faillite des Etats-Unis, pas de l’Europe. Celle-ci, on ne le dit pas assez, reste la première puissance commerciale du monde, devant la Chine. Je sais que cela peut paraître iconoclaste au moment où tous les regards sont braqués sur la Grèce, le Portugal, l’Italie ou l’Espagne, mais contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, l’effondrement du système monétaire américain reste le plus grand péril planant sur le monde. A mon avis, celui-ci se produira au plus tôt dans les mois qui viennent, au plus tard en 2014.

Après les pays du sud de l’Europe, c’est pourtant la France qui est dans la tourmente…

Simple manœuvre de diversion de la part de spéculateurs maîtres en manipulation. Un coup classique, déjà éprouvé contre la Grèce : on se positionne à la baisse en Bourse, on fait courir des rumeurs propres à semer la panique sur les marchés puis on encaisse les bénéfices. Autre avantage du stratagème, pendant que le monde est au chevet de la France et de l’Europe, pourtant beaucoup plus solvables que les Etats-Unis, ces derniers continuent à se financer à bon marché et à détourner l’attention de leur désastre financier.

Vous ne croyez pas à l’effondrement de l’Europe ?

Pas une seconde. Quiconque spéculerait sur une faillite de la zone euro perdrait son temps. L’épargne est importante en Europe, qui profite également du soutien des banques centrales asiatiques, chinoise en particulier. Le pari à faire est au contraire une vente à découvert contre tous les marchés en dollars.

Les Américains accusent pourtant l’Europe de tous les maux actuels…

Beaucoup de gens croient naïvement que les deux blocs sont amis et solidaires. C’est une illusion. La guerre économique fait rage et discréditer l’euro au profit du dollar, devenu une monnaie de singe pourtant, fait partie de la stratégie des Etats-Unis, dont dépend leur solvabilité. L’autre consiste à tromper les investisseurs pour cacher la situation désastreuse du pays. Mais ce déni ne durera pas éternellement.

Tromper ?

Les Etats-Unis estiment leur dette souveraine à 14.500 milliards de dollars. Avec l’endettement des ménages, elle culmine en réalité à 60.000 milliards et même à 200.000 milliards en tenant compte du déficit fiscal à long terme. Annoncé à 9,1 %, le chômage dépasse allégrement les 20 % si l’on inclut les chômeurs découragés de longue durée. On estime à 45 millions le nombre d’Américains dont les logements auront été saisis au terme de cinq ans de crise immobilière. Ces gens sont sortis du circuit économique. Enfin, l’inflation est donnée à 1,3 % alors que les économistes critiques l’évaluent autour de 5 %.

Barak Obama se vante pourtant du succès que connaissent les nouvelles émissions de bons du Trésor sur la dette malgré la perte de la note triple A des Etats-Unis…

Que peut faire le président d’un pays en défaut ? Critiquer les agences de notation, mettre en doute leurs calculs, nier les évidences, répéter que son pays reste le meilleur, faire du marketing en somme. Pour moi, c’est une tactique du désespoir. La vérité est moins romantique. Grâce à sa planche à billets, c’est la Réserve fédérale américaine elle-même (Fed), qui se rue sur les bons du Trésor américain. De 800 milliards de dollars en 2006, le passif de la Fed approche 3.000 milliards aujourd’hui. Bientôt, cette machine infernale s’arrêtera et, avec elle, la supercherie. A la seconde même, les taux de la dette souveraine exploseront, provoquant la strangulation financière du pays.

Une banqueroute qui emportera forcément l’Europe avec elle ?

Dans un premier temps. Mais l’Europe sortira grandie de ce krach. Contrairement aux Etats-Unis, qui n’ont aucun plan budgétaire crédible, l’Europe met en vigueur des mesures d’austérité. Elle est aussi beaucoup mieux positionnée sur les marchés des pays émergents, les seuls à créer de la croissance.

A vous entendre, c’est la fin de l’empire américain ?

Un empire qui n’a plus les moyens de préparer une opération militaire d’envergure n’est plus un empire. Les Etats-Unis vont perdre leur statut de super puissance et le dollar, celui de monnaie de référence. Bientôt ramené à la valeur d’un billet de Monopoly, le billet vert ne connaîtra plus d’appréciation durable. N’en déplaise aux économistes genevois, qui n’aiment pas cette idée, les pays dotés de monnaies fortes deviendront la nouvelle référence, dans un monde multipolaire et multimonétaire.

Et la Suisse dans tout ça ?

La hausse structurelle du franc continuera à pénaliser son économie et l’adhésion à l’Union européenne apparaîtra comme la seule façon de résoudre le problème à long terme. Si l’Angleterre, engluée en raison de sa propre crise avec sa livre sterling, franchit le pas, ce ne sera alors qu’une question de temps pour que la Suisse suive.

19:02 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Géopolitique, Propagande, Psychologie, Stratégie | Lien permanent | Tags : myret zaki, etats-unis, europe, faillite, occident, krach, dollar, euro, franc suisse, endettement, chine, usa, grèce, portugal, espagne, italie, spéculateurs, ue | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|