09/03/2012

La mondialisation, une des principales causes de la crise

« (...) la nouvelle grappe technologique allait permettre, non pas de renouer avec un fordisme classique, mais un fordisme par de tout autres moyens : la mondialisation. L’informatisation peut certes développer l’automation, mais elle peut surtout mondialiser la chaîne de fabrication, une chaîne constituée de segments reliés par de l’informatique (logiciels et internet) et des containers, qui assurent la logistique planétaire comme les bandes transporteuses, machines transferts, et autres chariots filoguidés, assuraient naguère la logistique de l’atelier serti dans l’Etat-nation. Les coûts d’information et de transaction devenus proches de zéro, associés à des coûts de transports très abaissés par le fordisme des instruments de déplacement – pensons, à titre d’exemple, à la logistique portuaire entièrement normalisée et fordisée – permettent une chaîne de fabrication mondiale dont chaque segment voit ses coûts optimisés, en fonction des conditions locales d’insertion, et dont l’ensemble n’est que peu pénalisé par l’éloignement des divers éléments, ou celui des lieux de consommation. Avec un fordisme nouveau faisant apparaître de nouvelles divisions du travail et des spécialités nouvelles pour des pays qui vont jouer la carte de ce qu’on appelle la globalisation : modèle "cargo export" pour la Chine, du "workshop" pour les exportateurs de main-d’oeuvre (Philippines, Mexique), de la rente minière pour les exportateurs de matières premières (Russie, Australie), etc. D’où un fordisme complètement renversé qui se met en place : l’ancienne cohérence production/débouché n’est plus recherchée, elle est au contraire combattue puisque ces mêmes débouchés deviennent, par la magie de la mondialisation, indépendants des conditions de la production. Par la recherche des bas salaires, par celle des coûts environnementaux les plus faibles dont bien sûr la fiscalité, l’ancienne cohérence nationale laisse la place à ce qui fut la montée de l’incohérence des années 20 aux USA, cette fois au niveau mondial : les possibilités de la production vont se heurter de façon croissante à l’étroitesse des débouchés.

Mais à ce nouvel ensemble fortement générateur de gains de productivité, il faut associer une autre logistique, celle de la finance qui se doit d'être aussi normalisée que le sont les containers. A la fluidité des moyens logistiques doit correspondre la fluidité des moyens financiers, fluidité reposant sur de communs outils : l’informatique. Cette fluidité est d’abord celle de la monnaie qui devient en quelque sorte aussi normalisée que l’industrie mécanique du début du vingtième siècle : les différentes monnaies doivent être parfaitement convertibles et ce, sans limitation. Tout contrôle des changes serait l’équivalent d’une panne sur la nouvelle chaine fordienne devenue planétaire. Curieusement, le choix du taux de change fixe est repoussé au profit de la libre fixation des prix : il y a tant à gagner pour la finance. Il faut aussi assurer la dérégulation financière, et permettre la complète libre circulation du capital et de tous les outils qui l’accompagnent. Tout manquement en la matière, reviendrait aussi à briser le plein épanouissement de la chaîne fordienne planétaire.

De fait, nous comprenons que cette mondialisation suppose désormais une présence beaucoup plus importante du monde financier, ce qui signifie aussi la mise en concurrence des systèmes financiers nationaux. D’où une très forte demande pour mettre fin, plus particulièrement en France, à la répression financière de jadis. D’où aussi la volonté de pouvoir disposer de cette matière première irremplaçable, qu’est cet actif très liquide appelé dette publique. Nous comprenons par conséquent qu’avec le mondialisme comme solution à la crise du fordisme, les banques centrales ne sauraient être oubliées et vont devenir la clef de voûte du nouveau système fordien : elles doivent garantir la logistique financière, être proches des opérateurs financiers et en contrepartie plus éloignées d’un Etat dont le souci n’est plus le noircissement de la matrice des échanges interindustriels. L’indépendance est au bout du chemin. Quant à l’Etat, il gérera sa dette publique en mode marché.

23:59 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Tags : jean-claude werrebrouck, mondialisation, fordisme, automatisation, informatisation, grappe technologique, coûts, transport, production, salaires, débouchés, finance, industrie, capital, libre-échange, dette publique, marchés, etats-nations, valeur, actionnaires, financiarisation, travail | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

05/03/2012

Cornelius Castoriadis sur « La montée de l'insignifiance » (1996)

01:32 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Histoire, Philosophie, Politique, Psychologie | Lien permanent | Tags : cornelius castoriadis, montée de l'insignifiance, démocratie, révolte, capitalisme, communisme, politiciens, droite, gauche, libéralisme, mouvement ouvrier, consommation, travail, chômage, progrès, croissance, système, critique, éducation, athènes, aristote, périclès, mai 1968, modernité, autonomie, liberté, autolimitation, révolution | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

28/02/2012

Pierre-Joseph Proudhon sur le crédit

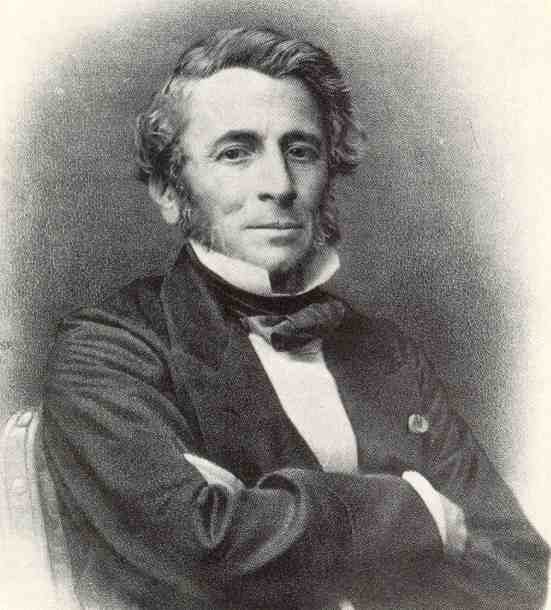

Jacob Emile Pereire, un des grands financiers du XIXe siècle en France

Ces lignes, extraites de l'Idée générale de la Révolution au dix-neuvième siècle, déjà cité, ont 160 ans :

« De toutes les forces économiques, la plus vitale, dans une société que les révolutions ont créée pour l’industrie, c’est le crédit. La bourgeoisie propriétaire, industrielle, marchande, le sait bien : tous ses efforts depuis 89, sous la Constituante, la Législative, la Convention, le Directoire, l’Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, n’ont tendu, au fond, qu’à ces deux choses, le crédit et la paix. Que n’a-t-elle pas fait pour se rallier l’intraitable Louis XVI ? Que n’a-t-elle pas pardonné à Louis-Philippe ? — Le paysan le sait aussi : de toute la politique il ne comprend, comme le bourgeois, que ces deux choses : la diminution de l’usure et de l’impôt. Quant à la classe ouvrière, si merveilleusement douée pour le progrès, telle est l’ignorance où elle a été entretenue sur la cause réelle de ses souffrances, que c’est à peine si, depuis février, elle commence à bégayer le mot de crédit et à voir dans ce principe la plus grande des forces révolutionnaires. En fait de crédit, l’ouvrier ne connaît que deux choses : la taille du boulanger et le Mont-de-piété.

Le crédit est à une nation vouée au travail ce que la circulation du sang est à l’animal, l’organe de la nutrition, la vie même. Il ne peut s’interrompre que le corps social ne soit en péril. S’il est une institution qui, après l’abrogation des droits féodaux et le nivellement des classes, se recommandât avant toute autre aux législateurs, assurément c’était le crédit. Eh bien ! aucune de nos déclarations de droits, si pompeuses ; aucune de nos constitutions, si prolixes sur la distinction des pouvoirs et les combinaisons électorales, n’en a parlé. Le crédit, comme la division du travail, l’application des machines, la concurrence, a été abandonné à lui-même ; le pouvoir financier, bien autrement considérable que l’exécutif, le législatif et le judiciaire, n’a pas même eu l’honneur d’une mention dans nos différentes chartes. Livré, par un décret de l’empire du 23 avril 1803, à une compagnie de traitants, il est resté jusqu’à ce jour à l’état de puissance occulte ; à peine si l’on peut citer, en ce qui le concerne, une loi de 1807, laquelle fixe le taux de l’intérêt à cinq pour cent. Après comme avant la révolution, le crédit s’est comporté comme il a pu, ou, pour mieux dire, comme il a plu aux détenteurs en chef du numéraire. Du reste, il est juste de dire que le gouvernement, en sacrifiant le pays, n’a rien réservé pour soi ; comme il faisait pour les autres, il a fait pour lui-même : à cet égard nous n’avons rien à lui reprocher.

Qu’est-il résulté de cette incroyable négligence ?

01:03 Écrit par Boreas dans Economie, Histoire, Politique | Lien permanent | Tags : pierre-joseph proudhon, crédit, 1851, bourgeoisie, 1789, paysans, ouvriers, bourgeois, usure, impôt, finance, pouvoir, occulte, banques, capitalistes, intérêts, industrie, pauvre, riche, travail, parasitisme, capital, asservissement, misère | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

20/02/2012

Quand Pierre-Joseph Proudhon flinguait Rousseau (1851)

Portrait de Pierre-Joseph Proudhon en 1853 (avec ses filles), par Gustave Courbet, 1865

Merci à @alain21 qui m'a mis sur la piste de ces extraits de l'ouvrage de Proudhon, écrit à la prison Sainte-Pélagie où il était détenu pour « offense au Président de la République » et intitulé Idée générale de la Révolution au dix-neuvième siècle :

« (...) Rousseau, dont l’autorité nous régit depuis près d’un siècle, n’a rien compris au contrat social. C’est à lui surtout qu’il faut rapporter, comme à sa cause, la grande déviation de 93, expiée déjà par cinquante-sept ans de bouleversements stériles, et que des esprits plus ardents que réfléchis voudraient nous faire reprendre encore comme une tradition sacrée. (...)

Le Contrat social est l’acte suprême par lequel chaque citoyen engage à la société son amour, son intelligence, son travail, ses services, ses produits, ses biens ; en retour de l’affection, des idées, travaux, produits, services et biens de ses semblables : la mesure du droit pour chacun étant déterminée toujours par l’importance de son apport, et le recouvrement exigible à fur et mesure des livraisons.

Ainsi, le contrat social doit embrasser l’universalité des citoyens, de leurs intérêts et de leurs rapports. — Si un seul homme était exclu du contrat, si un seul des intérêts sur lesquels les membres de la nation, êtres intelligents, industrieux, sensibles, sont appelés à traiter, était omis, le contrat serait plus ou moins relatif et spécial ; il ne serait pas social.

Le contrat social doit augmenter pour chaque citoyen le bien-être et la liberté. — S’il s’y glissait des conditions léonines ; si une partie des citoyens se trouvait, en vertu du contrat, subalternisée, exploitée par l’autre : ce ne serait plus un contrat, ce serait une fraude, contre laquelle la résiliation pourrait être à toute heure et de plein droit invoquée.

Le contrat social doit être librement débattu, individuellement consenti, signé, manu propriâ, par tous ceux qui y participent. — Si la discussion était empêchée, tronquée, escamotée ; si le consentement était surpris ; si la signature était donnée en blanc, de confiance, sans lecture des articles et explication préalable ; ou si même, comme le serment militaire, elle était préjugée et forcée : le contrat social ne serait plus alors qu’une conspiration contre la liberté et le bien-être des individus les plus ignorants, les plus faibles et les plus nombreux, une spoliation systématique, contre laquelle tout moyen de résistance et même de représailles pourrait devenir un droit et un devoir.

Ajoutons que le contrat social, dont il est ici question, n’a rien de commun avec le contrat de société, par lequel, ainsi que nous l’avons démontré dans une précédente étude, le contractant aliène une partie de sa liberté et se soumet à une solidarité gênante, souvent périlleuse, dans l’espoir plus ou moins fondé d’un bénéfice. Le contrat social est de l’essence du contrat commutatif : non-seulement il laisse le contractant libre, il ajoute à sa liberté ; non-seulement il lui laisse l’intégralité de ses biens, il ajoute à sa propriété ; il ne prescrit rien à son travail, il ne porte que sur ses échanges : toutes choses qui ne se rencontrent point dans le contrat de société, qui même y répugnent.

Tel doit être, d’après les définitions du droit et la pratique universelle, le contrat social. Faut-il dire maintenant que de cette multitude de rapports que le pacte social est appelé à définir et à régler, Rousseau n’a vu que les rapports politiques, c’est-à-dire qu’il a supprimé les points fondamentaux du contrat, pour ne s’occuper que des secondaires ? Faut-il dire que de ces conditions essentielles, indispensables, la liberté absolue du contractant, son intervention directe, personnelle, sa signature donnée en connaissance de cause, l’augmentation de liberté et de bien-être qu’il doit y trouver, Rousseau n’en a compris et respecté aucune ?

00:05 Écrit par Boreas dans Economie, Histoire, Philosophie, Politique, Propagande | Lien permanent | Tags : pierre-joseph proudhon, jean-jacques rousseau, révolution, contrat social, tyrannie, domination, propriété, commerce, industrie, prolétariat, démocratie, chaos, travail, souveraineté, peuple, misère, parasitisme, droits, despotisme, erreur, capitalisme, mercantisle, dictature, inquisition, edward bernays, walter lippmann, fabrique du consentement, neuroéconomie, neuropolitique, transhumanisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

21/12/2011

La croissance, c'est fini

Vision post-apocalyptique de Londres (tiens, pourquoi Londres ?)

On nous bassine avec les remèdes à l'endettement : faut se serrer la ceinture et bosser, nous dit-on.

Or, ce n’est pas le tout de proposer un travail acharné (le maximum dont est capable la « vertu » bourgeoise, et de préférence si ce sont d’autres qui le font), en plus de telle ou telle prétendue solution financière à la crise – planche à billets, austérité, ou mélange des deux.

Encore faut-il, quand même, que cela serve à quelque chose.

L’idéologie libérale table sur une notion fondamentale, commune au marxisme d’ailleurs : la croissance infinie.

Sans elle, rien ne marche plus.

L’immobilisme, la conservation et le simple renouvellement de ce qui existe ne suffisent jamais à cette grande ambition.

Le Progrès, autre mythe fondateur des « Lumières », exige toujours davantage de moyens matériels, pour finir par faire du monde un paradis et de l’homme une merveille.

Entre parenthèses, on voit bien à quel point ces fadaises ont réussi, non ?

Ah oui, pardon, c’est vrai, nous avons des smartphones, la télé HD et Michel Drucker dedans… Youpi.

Si nous sommes dans la fuite en avant financière pour retarder l’inévitable effondrement économique, ce n’est donc, finalement, qu’un prolongement logique de la fuite en avant dans la croissance.

Qu’une manière d’appliquer aux signes produits par le monde de la croissance, le même traitement que pour obtenir la croissance elle-même.

En effet, comment continuer de s’enrichir toujours davantage (sans parler de simplement entretenir et renouveler tout ce qu’on a accumulé), si ce qui est produit ne se vend plus ?

Autrement dit, pour remédier à l’absence d’acheteurs, que reste-t-il ?

A faire comme si les acheteurs achetaient toujours, pardi.

A mettre dans le circuit des biens qu’ils n’achèteront pas, de l’argent (crédit bancaire, transfert de la richesse publique à la fortune privée, primes d’Etat, cavalerie bancaire publique et privée…) pour permettre de les acheter quand même, et du bon vieux matraquage publicitaire pour y pousser.

Le problème est que cela appauvrit progressivement toute la société (d’abord les moins riches), en détruisant les emplois, en retirant petit à petit à la monnaie toute sa valeur, sans pour autant redonner à la croissance son élan.

Ni aux richesses, leur valeur d’avant la crise (exemple : les biens immobiliers).

Nous sommes, alors que le superflu est encore abondant et peu cher, dans une société où le point d’endettement maximal a été dépassé depuis longtemps.

Persistent les signes de l’opulence, les signes de la croissance et là, le marketing a largement pris le pas sur la réalité.

Même la monnaie a cessé d’exister. Elle est devenue, en fait, le marketing de la monnaie (si on parle d’argent-dette, ce marketing a d’ailleurs existé dès le début).

Plus de croissance ? Mimons-la.

Et donc, produisons comme si nous avions encore des acheteurs.

Et donc, créons de l’argent, comme si ces acheteurs payaient toujours.

Et enfin, surtout, disons partout que tout va déjà mieux.

Le hic : comme dans un excellent film au cinéma, quand tout est feint au point que le spectateur s’oublie lui-même et perd la notion du réel, que se passe-t-il, malgré tout, à la fin de la représentation ?

Il faut bien sortir et retourner au quotidien.

Quand s’opérera une prise de conscience massive de ce qui constitue réellement une richesse (c’est simple, c’est accessible à tout le monde : par exemple, si on n’a pas de quoi manger, à quoi sert le superflu ?), il est fort possible que la société change brutalement, extrêmement vite.

Ah, l’image des hideuses zones commerciales désertées, envahies par les ronces et les genêts !…

J'en rêve.

C'est pour bientôt.

01:28 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Psychologie, Société | Lien permanent | Tags : croissance, idéologie, libéralisme, marxisme, dette, austérité, travail, progrès, lumières, argent, monnaie, richesses, finance, crédit, marketing, fuite en avant, prise de conscience | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

08/10/2011

La vraie Gauche

Un petit plus - Jean-Claude Michéa sur France Inter le 09 octobre 2011 (je remercie @alain21) :

http://www.franceinter.fr/emission-parenthese-la-gauche-a...

Jean-Claude Michéa sur France Culture, le 06 octobre 2011 :

02:36 Écrit par Boreas dans Culture, Economie, Politique | Lien permanent | Tags : jean-claude michéa, vraie gauche, progrès, libéralisme, socialisme, steve jobs, élections présidentielles, 2012, droite, peuple, george orwell, classes, bourgeoisie, division, travail, progressisme, modernité, décence | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|