13/02/2012

« Syrie : les troubles orchestrés depuis l'étranger »

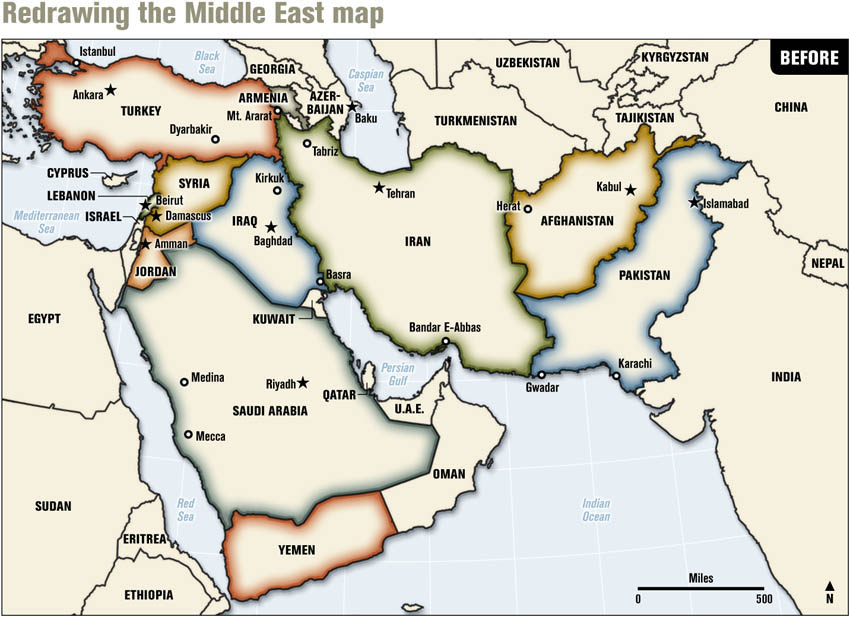

AVANT

APRES

(le « Nouveau Moyen-Orient » selon Ralph Peters)

« La contestation populaire qui se poursuit en Syrie depuis mars dernier est orchestrée par des forces extérieures au pays, a déclaré dimanche à Damas le primat de l'Eglise syriaque orthodoxe d'Antioche, Ignace Zakka Ier Eiwas.

"Ces troubles sont fomentés et organisés par des forces extérieures et non par les membres de la société syrienne", a annoncé le patriarche lors d'une rencontre avec un groupe d'experts russes en visite en Syrie.

Lors de l'entretien qui s'est déroulée dans sa résidence, le patriarche a notamment exclu toute possibilité d'une répression à l'encontre des Chrétiens syriens.

"Les Chrétiens en Syrie restent en sécurité, contrairement à ce qui a lieu en Egypte ou en Irak", a-t-il souligné. (...) »

Comme d'habitude, comme en Irak, comme en Iran, les petits génies de la stratégie occidentale désinforment, utilisent leurs copains turcs et du Golfe, soutiennent les barbus sunnites contre le parti Baas et les chiites.

Pourquoi ? Toutes les réponses se trouvent, notamment, dans Le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, dans la carte du « Nouveau Moyen-Orient » de Ralph Peters et tout a été officiellement annoncé par l'administration Bush.

Il n'y a aucune mystérieuse continuité d'un fantasmagorique complot mondial là-dessous, pas la peine que certains idiots utiles reviennent à des pseudo-photos de Brzezinski avec Ben Laden en Afghanistan pour accréditer des thèses aussi fumeuses : tout est tout simplement écrit noir sur blanc.

Eh oui, les salopards ne s'en cachent pas.

Pour autant, leurs manipulations réussiront-elles ?

On peut en douter :

« Si l’on peut constater évidemment dans l’acte du bloc BAO [bloc américaniste occidentaliste] une duplicité complète et générale, on pourrait alors attendre de cette duplicité qu’elle ne soit pas dépourvue de mémoire et d’intelligence, et qu’elle tire des enseignements des opérations passées pour rendre les opérations présentes plus efficaces. Admettons la duplicité, certes, comme une fatalité de la soi-disant realpolitik dont les experts font leurs choux maigres, mais espérons qu’elle ne soit pas complètement stupide jusqu’à répéter sans cesse les mêmes erreurs. Ce n’est pas le cas. Notre duplicité, en plus d’être ce qu’elle est, est d’une stupidité qui semble n’avoir pas de bornes, sans doute quelque chose comme "au-delà de la stupidité", jusqu’à répéter mécaniquement les mêmes machinations entraînant mécaniquement les mêmes erreurs, débouchant mécaniquement sur les mêmes catastrophes, – et catastrophes pour elle-même (notre duplicité), pour ses propres plans. (La souffrance des gens, inutile et cruelle bien entendu, parsème le long chemin de cette stupidité catastrophique.) »

11:30 Écrit par Boreas dans Crise, Géopolitique, Propagande, Religion, Stratégie | Lien permanent | Tags : syrie, troubles, étranger, occident, zbigniew brzezinski, ralph peters, nouveau moyen-orient, etats-unis, manipulations, philippe grasset, irak, iran, lybie, liban, ben laden | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

01/02/2012

Deuil

16:21 Écrit par Boreas dans Musique, Philosophie, Psychologie, Religion | Lien permanent | Tags : valentina igoshina, frédéric chopin, marche funèbre, deuil | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

25/01/2012

L'individualisme, fondement de la modernité

« (...) Louis Dumont a bien montré le rôle joué par le christianisme dans le passage en Europe d'une société traditionnelle de type holiste à une société moderne de type individualiste. Dès l'origine, le christianisme pose l'homme comme un individu qui, avant toute autre relation, est en relation intérieure avec Dieu et qui peut désormais espérer faire son salut grâce à sa transcendance personnelle. Dans cette relation avec Dieu s'affirme la valeur de l'homme en tant qu'individu, valeur au regard de laquelle le monde se trouve nécessairement abaissé ou dévalué. L'individu est par ailleurs, à l'égal de tous les autres hommes, titulaire d'une âme individuelle. Egalitarisme et universalisme s'introduisent ainsi sur un plan ultramondain : la valeur absolue que l'âme individuelle reçoit de sa relation filiale à Dieu est partagée par toute l'humanité.

Marcel Gauchet a repris ce constat d'un lien de causalité entre l'émergence d'un Dieu personnel et la naissance d'un homme intérieur, dont le sort dans l'au-delà ne dépend que de ses agissements individuels, et dont l'indépendance s'amorce déjà dans la possibilité d'une relation intime avec Dieu, c'est-à-dire d'une relation qui n'engage que lui seul. "Plus Dieu s'éloigne en son infini, écrit Gauchet, plus le rapport avec lui tend à devenir purement personnel, jusqu'à exclure toute médiation institutionnelle. Elevé à son absolu,le sujet divin n'a plus de légitime répondant terrestre que dans la présence intime. Ainsi l'intériorité de départ devient-elle carrément individualité religieuse" (Le désenchantement du monde, Gallimard, 1985, p. 77).

L'enseignement paulinien révèle une tension dualiste qui fait du chrétien, sur le plan de sa relation avec Dieu, un "individu hors du monde" : devenir chrétien implique en quelque façon de renoncer au monde. Cependant, dans le cours de l'histoire, l'individu hors du monde va progressivement contaminer la vie mondaine. Au fur et à mesure qu'il acquerra le pouvoir de conformer le monde conformément à ses valeurs, l'individu qui se posait au départ comme hors de ce monde va revenir progressivement s'y immerger pour le transformer en profondeur. Le processus s'effectuera en trois étapes principales. Dans un premier temps, la vie dans le monde n'est plus refusée, mais relativisée : c'est la synthèse augustinienne des deux cités. Dans un second temps, la papauté s'arroge une puissance politique et devient elle-même puissance temporelle. Enfin, avec la Réforme, l'homme s'investit totalement dans le monde, où il travaille à la gloire de Dieu en recherchant un succès matériel qu'il interprète comme la preuve même de son élection. Le principe d'égalité et d'individualité, qui ne fonctionnait initialement que dans le registre de la relation avec Dieu, et pouvait donc encore coexister avec un principe organique et hiérarchique structurant le tout social, va ainsi se trouver progressivement ramené sur terre pour aboutir à l'individualisme moderne, qui en représente la projection profane. "Pour que naisse l'individualisme moderne, écrit Alain Renaut exposant les thèses de Louis Dumont, il faudra que la composante individualiste et universaliste du christianisme vienne pour ainsi dire 'contaminer' la vie moderne, au point que progressivement les représentations s'unifieront, le dualisme initial s'effacera et 'la vie dans le monde sera conçue comme pouvant être entièrement conformée à la valeur suprême' : au terme de ce processus, 'l'individu-hors-le-monde sera devenu le moderne individu-dans-le-monde' " (L'ère de l'individu. Contribution à une histoire de la subjectivité, Gallimard, 1989, pp. 76-77).

La société organique de type holiste aura alors disparu. Pour reprendre une distinction célèbre, on sera passé de la communauté à la société, c'est-à-dire à la vie commune conçue comme simple association contractuelle. Ce ne sera plus le tout social qui viendra en premier, mais des individus titulaires de droits individuels, liés entre eux par des contrats rationnels intéressés. Un important moment de cette évolution correspond au nominalisme, qui affirme au XIVe siècle, avec Guillaume d'Occam, qu'aucun être n'existe au-delà de l'être singulier. Un autre moment-clé correspond au cartésianisme, qui pose déjà, dans le champ philosophique, l'individu tel qu'il sera plus tard supposé par la perspective juridique des droits de l'homme et par celle, intellectuelle, de la raison des Lumières. A partir du XVIIIe siècle, cette émancipation de l'individu par rapport à ses attaches naturelles sera régulièrement interprétée comme marquant l'accession de l'humanité à l' "âge adulte", dans une perspective de progrès universel. Sous-tendue par la pulsion individualiste, la modernité se caractérisera au premier chef comme le processus par lequel les groupes de parenté ou de voisinage, et les communautés plus larges, se désagrègeront progressivement pour "libérer l'individu", c'est-à-dire en fait pour dissoudre tous les rapports organiques de solidarité. (...) »

23:41 Écrit par Boreas dans Histoire, Identité, Philosophie, Psychologie, Religion, Société | Lien permanent | Tags : alain de benoist, individualisme, modernité, christianisme, universalisme, nominalisme, cartésianisme, louis dumont, marcel gauchet, individu, holisme, dualisme, progrès | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

06/01/2012

Liberté

6 janvier 1412 - 6 janvier 2012

(Renée Falconetti dans La Passion de Jeanne d'Arc, de Carl Theodor Dreyer - 1928)

10:09 Écrit par Boreas dans Histoire, Identité, Philosophie, Psychologie, Religion | Lien permanent | Tags : jeanne d'arc, naissance, six centième anniversaire | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

25/12/2011

Jean Sébastien Bach : Oratorio de Noël

Par le Concentus Musicus de Vienne, direction : Nikolaus Harnoncourt (2007).

02:28 Écrit par Boreas dans Histoire, Identité, Musique, Religion | Lien permanent | Tags : oratorio de noël, jean-sébastien bach, concentus musicus de vienne, nikolaus harnoncourt | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

22/12/2011

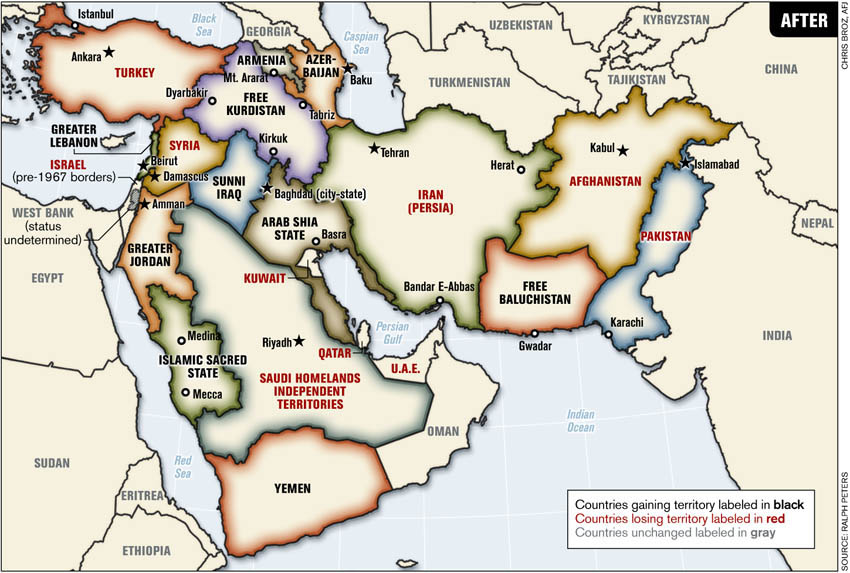

Solstice

01:45 Écrit par Boreas dans Histoire, Identité, Philosophie, Religion | Lien permanent | Tags : solstice, soleil invaincu, helios, camarades | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

30/11/2011

Mythe fondateur : brandir l'épée

02:38 Écrit par Boreas dans Histoire, Identité, Musique, Poésie, Religion | Lien permanent | Tags : mythe fondateur, épée, cycle arthurien, arthur, excalibur, roi, bretagne, celtes, hans zimmer | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

11/11/2011

Ataraxie

03:39 Écrit par Boreas dans Nature, Philosophie, Religion | Lien permanent | Tags : 11 novembre, naissance, existence, mort, vie, ataraxie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

16/10/2011

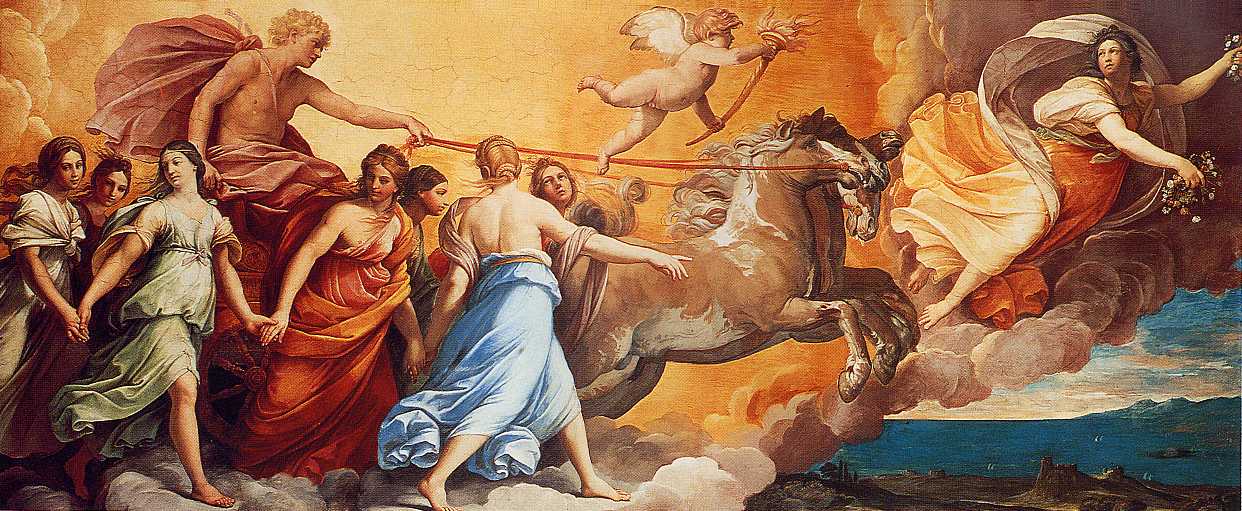

« Le système de l’argent périra par l’argent »

« (...) Les excès du prêt à intérêt étaient condamnés à Rome, ainsi qu’en témoigne Caton selon qui, si l’on considère que les voleurs d’objets sacrés méritent une double peine, les usuriers en méritent une quadruple. Aristote, dans sa condamnation de la chrématistique, est plus radical encore. "L’art d’acquérir la richesse", écrit-il, "est de deux espèces : l’une est sa forme mercantile et l’autre une dépendance de l’économie domestique ; cette dernière forme est nécessaire et louable, tandis que l’autre repose sur l’échéance et donne prise à de justes critiques, car elle n’a rien de naturel […] Dans ces conditions, ce qu’on déteste avec le plus de raison, c’est la pratique du prêt à intérêt parce que le gain qu’on en retire provient de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé à sa création. Car la monnaie a été inventée en vue de l’échange, tandis que l’intérêt multiplie la quantité de monnaie elle-même […] L’intérêt est une monnaie née d’une monnaie. Par conséquent, cette façon de gagner de l’argent est de toutes la plus contraire à la nature" (Politique).

Le mot "intérêt" désigne le revenu de l’argent (foenus ou usura en latin, tókos en grec). Il se rapporte à la façon dont l’argent "fait des petits". Dès le haut Moyen Age, l’Eglise reprend à son compte la distinction qu’avait faite le droit romain pour le prêt de biens mobiliers : il y a des choses qui se consument par l’usage et des choses qui ne se consument pas, qu’on appelle commodatum. Exiger un paiement pour le commodat est contraire au bien commun, car l’argent est un bien qui ne se consume pas. Le prêt à intérêt sera condamné par le concile de Nicée sur la base des "Ecritures" – bien que la Bible ne le condamne précisément pas ! Au XIIe siècle, l’Eglise reprend à son compte la condamnation aristotélicienne de la chrématistique. Thomas d’Aquin condamne également le prêt à intérêt, avec quelques réserves mineures, au motif que "le temps n’appartient qu’à Dieu". L’islam, plus sévère encore, ne fait même pas de distinction entre l’intérêt et l’usure.

La pratique du prêt à intérêt s’est pourtant développée progressivement, en liaison avec la montée de la classe bourgeoise et l’expansion des valeurs marchandes dont elle a fait l’instrument de son pouvoir. A partir du XVe siècle, les banques, les compagnies de commerce, puis les manufactures, peuvent rémunérer des fonds empruntés, sur dérogation du roi. Un tournant essentiel correspond à l’apparition du protestantisme, et plus précisément du calvinisme. Jean Calvin est le premier théologien à accepter la pratique du prêt à intérêt, qui se répand alors par le biais des réseaux bancaires. Avec la Révolution française, le prêt à intérêt devient entièrement libre, tandis que de nouvelles banques apparaissent en grand nombre, dotées de fonds considérables provenant surtout de la spéculation sur les biens nationaux. Le capitalisme prend alors son essor.

A l’origine, l’usure désigne simplement l’intérêt, indépendamment de son taux. Aujourd’hui, on appelle "usure" l’intérêt d’un montant abusif attribué à un prêt. Mais l’usure est aussi le procédé qui permet d’emprisonner l’emprunteur dans une dette qu’il ne peut plus rembourser, et à s’emparer des biens qui lui appartiennent, mais qu’il a accepté de donner en garantie. C’est très exactement ce que nous voyons se passer aujourd’hui à l’échelle planétaire.

Le crédit permet de consommer l’avenir dès le moment présent. Il repose sur l’utilisation d’une somme virtuelle que l’on actualise en lui attribuant un prix, l’intérêt. Sa généralisation fait perdre de vue le principe élémentaire selon lequel on doit limiter ses dépenses au niveau de ses ressources, car on ne peut perpétuellement vivre au-dessus de ses moyens. L’essor du capitalisme financier a favorisé cette pratique : certains jours, les marchés échangent l’équivalent de dix fois le PIB mondial [là, Alain de Benoist, auteur de l'article, se trompe, mais peu importe car il a raison sur le principe], ce qui montre l’ampleur de la déconnexion avec l’économie réelle. Lorsque le système de crédit devient une pièce centrale du dispositif du Capital, on rentre dans un cercle vicieux, l’arrêt du crédit risquant de se traduire par un effondrement généralisé du système bancaire. C’est en brandissant la menace d’un tel chaos que les banques ont réussi à se faire constamment aider des Etats.

La généralisation de l’accession au crédit, qui implique celle du prêt à intérêt, a été l’un des outils privilégiés de l’expansion du capitalisme et de la mise en place de la société de consommation après la guerre. En s’endettant massivement, les ménages européens et américains ont incontestablement contribué, entre 1948 et 1973, à la prospérité de l’époque des "Trente Glorieuses". Les choses ont changé lorsque le crédit hypothécaire a pris le dessus sur les autres formes de crédit. "Le mécanisme de recours à une hypothèque comme gage réel des emprunts représente infiniment plus", rappelle Jean-Luc Gréau, "qu’une technique commode de garantie des sommes prêtées, car il bouleverse le cadre logique d’attribution, d’évaluation et de détention des crédits accordés […] Le risque mesuré cède la place à un pari que l’on prend sur la faculté que l’on aura, en cas de défaillance du débiteur, de faire jouer l’hypothèque et de saisir le bien pour le revendre à des conditions acceptables". C’est cette manipulation d’hypothèques transformées en actifs financiers, jointe à la multiplication des défauts de paiement d’emprunteurs incapables de rembourser leurs dettes, qui a abouti à la crise de l’automne 2008. On voit l’opération se répéter aujourd’hui, aux dépens des Etats souverains, avec la crise de la dette publique.

C’est donc bien au grand retour du système de l’usure que nous sommes en train d’assister. Ce que Keynes appelait un "régime de créanciers" correspond à la définition moderne de l’usure. Les procédés usuraires se retrouvent dans la manière dont les marchés financiers et les banques peuvent faire main basse sur les actifs réels des Etats endettés, en s’emparant de leurs avoirs au titre des intérêts d’une dette dont le principal constitue une montagne d’argent virtuel qui ne pourra jamais être remboursé. Actionnaires et créanciers sont les Shylock de notre temps.

Mais il en est de l’endettement comme de la croissance matérielle : ni l’un ni l’autre ne peuvent se prolonger à l’infini. "L’Europe commise à la finance", écrit Frédéric Lordon, "est sur le point de périr par la finance". C’est ce que nous avons écrit nous-mêmes depuis longtemps : le système de l’argent périra par l’argent. »

Source : Métapo infos

19:33 Écrit par Boreas dans Crise, Economie, Histoire, Religion, Société | Lien permanent | Tags : alain de benoist, prêt à intérêt, usure, chrématistique, argent, richesse, caton, aristote, frédéric lordon, jean-luc gréau, monnaie, gain, thomas d’aquin, islam, bourgeoisie, jean calvin, capitalisme, crédit, capital, finance, endettement, dette | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|

Aymeric Chauprade : « Chronique du choc des civilisations »

Aymeric Chauprade sur Radio Courtoisie, le 24 août 2011, dans le Libre Journal d'Emmanuel Ratier.

18:38 Écrit par Boreas dans Crise, Géopolitique, Histoire, Identité, Propagande, Religion, Stratégie | Lien permanent | Tags : chronique, choc, civilisations, aymeric chauprade, emmanuel ratier, usa, europe, afrique, asie, etats-unis, mondial, terrorisme, immigration | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|